Ia duduk di kursi kecil sambil memandangi hujan bulan Desember. Di selasar kamar itu udara dingin meresap di kulitnya. Pori-pori kulitnya bergetar. Sore itu ia sendirian. Tapi kertak hujan yang menimpa atap terdengar bergantian. Tak banyak yang bisa ia lihat dari sudut tempatnya duduk saat itu. Hanya genting-genting rumah yang dimakan usia, dinding rumah bagian belakang yang dibiarkan tak terplester, berlatar sepotong gunung yang bertudung awan gelap.

Ia pandangi kembali air hujan yang jatuh. Dengarkan kembali ricik hujan. Tiba-tiba ia tersadar. Seolah ia baru mengalami saat seperti ini. Butir air yang seperti mutiara itu, irama hujan yang menyegarkan itu. Derau hujan yang sengau itu. Getar itu. Hal-hal yang sederhana namun selalu tersisih. Hal-hal yang tak selalu mendapat tempat dalam kehidupan...

Ia tersadar : Ia tak punya waktu untuk hal yang remeh temeh lagi.

Sudah tak ingat kapan ia terakhir kali menyengaja memandang hujan seperti ini. Sejak ia selalu tergesa. Sejak ia sibuk dengan hal-hal besar namun mematikan hal-hal kecil yang sederhana dalam dirinya...

Ingin ia berdiri lalu pergi ke luar memesan secangkir kopi panas di warung ujung jalan, tapi tampaknya hujan akan turun sampai ujung malam nanti.

Merayakan ide, makna, rasa dalam bahasa. Sebelum terperangkap dalam ketidaktahuan dan ketidakmampuan mengungkap.

19 December 2008

03 December 2008

Jumpha Lahiri

Di tengah himpitan segala kewajiban menyelesaikan skripsi : ngitung tren produksi ikan tuna; buat grafik-grafik, buat peta fishing ground kapal longline, menekuni laporan-laporan dan artikel-artikel, bolak-balik ke kampus, maka baca baca buku ringan macam cerita pendek sungguh dapat menjadi pelipur frustasi.

Buku kumpulan cerita pendek yang selama dua minggu ini tak jauh dari jangkauan saya adalah bukunya Jumpha Lahiri yang berjudul Penafsir Kepedihan.

Sang penulis, Jumpha Lahiri, lahir dari orang tua keturunan Bengali, India, namun ia lahir di London dan besar di Amerika sekaligus kemudian menjadi warga negara Amerika. Koleksi cerita pendeknya, Interpreter of Maladies (Penafsir kepedihan), memenangi Pulitzer kategori fiksi pada tahun 2000, setelah sebelumnya meraih penghargaan The Hemingway dan Newyorker untuk kategori buku pertama terbaik.

Seingat saya, dulu, pertama kali saya mengenal nama Jumpha Lahiri bukanlah lewat karya tulisnya. Saya mengenalnya lewat sebuah film yang berjudul The Nameshake. Sebuah film yang diangkat dari novel pertama Jumpha Lahiri dengan judul yang sama.

Film the Nameshake sendiri berkisah tentang proses integralisasi satu keluarga kecil India ke kehidupan sesehari Amerika. Sebuah masalah yang mungkin akrab dengan hidup keseharian Lahiri waktu kecil. Gegar budaya orang tua. Krisis identitas para anak dihadapan eksotika akar keluarga. Pencarian dan penemuan jati diri menjadi warna keseluruhan film ini. Film yang bagus.

Seperti dalam film The Nameshake, dalam kumpulan cerpennya pun Jumpha Lahiri masih bertutur tentang masalah kehidupan etnis India yang tumbuh kembang di Amerika: Keterombang-ambingan, keterasingan, kerinduan, juga frustasi dengan hubungan tempat asal keluarganya menjadi perhatian penuh dalam tiap ceritanya. Konflik sesama migran, baur budaya, serta usaha mereka dalam menyelesaikan masalah mewarnai cerita-cerita pendeknya.

Kesederhanaannya bercerita, penuh perhatian pada detil dan hal kecil dalam kehidupan, sosok karakter yang ditampilkan... semuanya sungguh memikat. Belum lagi tabur deskripsi aksesoris dan furnitur yang tersebar di seluruh cerita. Sungguh menyenangkan untuk dibaca.

Akhirnya, saya merasa beruntung masih dapat baca buku tersebut di tengah tumpukan kesibukkan (lebih tepatnya tekanan). Bisa melihat dengan lebih dekat kehidupan para etnis India di tanah Amerika.

Buku, memang seperti kata Jumpha Lahiri yang tertutur lewat karakter kakek Gogol Gangguli, sang protagonis, dalam The Nameshake,

"That is what books are for. To travel the world without moving an inch."

Semangat untuk terus membaca buku di sepanjang akhir tahun ini.

gambar buku untuk interpreter of maladies saya cari di google tapi gak ketemu-ketemu yak?

Buku kumpulan cerita pendek yang selama dua minggu ini tak jauh dari jangkauan saya adalah bukunya Jumpha Lahiri yang berjudul Penafsir Kepedihan.

Sang penulis, Jumpha Lahiri, lahir dari orang tua keturunan Bengali, India, namun ia lahir di London dan besar di Amerika sekaligus kemudian menjadi warga negara Amerika. Koleksi cerita pendeknya, Interpreter of Maladies (Penafsir kepedihan), memenangi Pulitzer kategori fiksi pada tahun 2000, setelah sebelumnya meraih penghargaan The Hemingway dan Newyorker untuk kategori buku pertama terbaik.

Seingat saya, dulu, pertama kali saya mengenal nama Jumpha Lahiri bukanlah lewat karya tulisnya. Saya mengenalnya lewat sebuah film yang berjudul The Nameshake. Sebuah film yang diangkat dari novel pertama Jumpha Lahiri dengan judul yang sama.

Film the Nameshake sendiri berkisah tentang proses integralisasi satu keluarga kecil India ke kehidupan sesehari Amerika. Sebuah masalah yang mungkin akrab dengan hidup keseharian Lahiri waktu kecil. Gegar budaya orang tua. Krisis identitas para anak dihadapan eksotika akar keluarga. Pencarian dan penemuan jati diri menjadi warna keseluruhan film ini. Film yang bagus.

Seperti dalam film The Nameshake, dalam kumpulan cerpennya pun Jumpha Lahiri masih bertutur tentang masalah kehidupan etnis India yang tumbuh kembang di Amerika: Keterombang-ambingan, keterasingan, kerinduan, juga frustasi dengan hubungan tempat asal keluarganya menjadi perhatian penuh dalam tiap ceritanya. Konflik sesama migran, baur budaya, serta usaha mereka dalam menyelesaikan masalah mewarnai cerita-cerita pendeknya.

Kesederhanaannya bercerita, penuh perhatian pada detil dan hal kecil dalam kehidupan, sosok karakter yang ditampilkan... semuanya sungguh memikat. Belum lagi tabur deskripsi aksesoris dan furnitur yang tersebar di seluruh cerita. Sungguh menyenangkan untuk dibaca.

Akhirnya, saya merasa beruntung masih dapat baca buku tersebut di tengah tumpukan kesibukkan (lebih tepatnya tekanan). Bisa melihat dengan lebih dekat kehidupan para etnis India di tanah Amerika.

Buku, memang seperti kata Jumpha Lahiri yang tertutur lewat karakter kakek Gogol Gangguli, sang protagonis, dalam The Nameshake,

"That is what books are for. To travel the world without moving an inch."

Semangat untuk terus membaca buku di sepanjang akhir tahun ini.

gambar buku untuk interpreter of maladies saya cari di google tapi gak ketemu-ketemu yak?

26 November 2008

Langit

Langit, bauran awan bergugus, warna tersapu tanpa mengganggu. Di awal hari atau di ujung senja. Merah aprikot, indigo, putih, biru yang sebiru-birunya, atau yang manapun. Sekedar menatapnya, sekejap atau lekat, dan padanya serahkan lelah yang memeluk diri.

Langit, di mana pandang tak terhalang. Tak ada tiang, tak ada atap dan sekat. Tak berbatas. Umum yang luas namun tetap privat. Bulan, mentari, bintang, berganti menghias. Harapan masa depan, rahasia yang tak tersingkap. Saksi segala catatan peradaban.

Langit, gantungan harapan dan cita-cita. Carik kenyataan diam-diam berhenti menyelimuti. Sekedar merindu mimpi selanjutnya. Mendung datang menghalang pandang. Bisik tugas dalam benak menyeruak memeluk. Aku melangkah pergi.

Malang, November 2008.

Saat langit biru yang sebiru-birunya menjadi langka.

25 November 2008

Fitnah

kebenarannya dipenggal dari cerita

Kejujurannya dirampas pada kata.

Stigma menghapus fakta

seribu dusta menyatu pada tiap aksara.

hanya bala yang terpasang pada kata

yang menjadi seribu gada

yang menghantam raga.

hanya bencana yang datang bersama cerita

untuk menoreh seribu luka

pada dasar jiwa.

kau, kata sarat dusta,

cerita penuh bisa,

yang menyapaku di tikungan jalan.

Tapi, tak sudi aku menjawab

apa yang berawal dari hati pemakan bangkai.

Malang, November 2008

Kejujurannya dirampas pada kata.

Stigma menghapus fakta

seribu dusta menyatu pada tiap aksara.

hanya bala yang terpasang pada kata

yang menjadi seribu gada

yang menghantam raga.

hanya bencana yang datang bersama cerita

untuk menoreh seribu luka

pada dasar jiwa.

kau, kata sarat dusta,

cerita penuh bisa,

yang menyapaku di tikungan jalan.

Tapi, tak sudi aku menjawab

apa yang berawal dari hati pemakan bangkai.

Malang, November 2008

22 November 2008

bahasa Suroboyoan...

bagaimana bahasa Suroboyoan dalam prespektif budaya Jawa?

Beberapa hari yang lalu, saya diberi dua buah film indie pendek oleh seorang teman. Satu berjudul ‘Grammar Suroboyo’ dan satu lagi berjudul ‘Bahasa Suroboyoan’. Kedua film tersebut di produksi oleh Si Ikin, nama dari sebuah komunitas anak muda Surabaya (begitu katanya). Film yang berdurasi tidak lebih dari delapan menit tersebut bercerita tentang percakapan antara dua orang yaitu Suro (ikan hiu) dan Boyo (buaya). Dalam percakapan tersebutlah disisipkan bahasa Suroboyoan. Sebuah bahasa yang kontennya (jika di daerah lain, Malang misalnya) adalah kata-kata yang diperuntukan untuk (maaf) mis*h, marah-marah dan serapah.

Dari judul film tersebut, mungkin dalam hati Anda akan bertanya : “Apakah benar orang Surabaya semua memakai ‘grammar Suroboyoan’ yang diperlihatkan dalam dialog film si Ikin tersebut?” Saya tidak tahu. Mungkin mereka benar orang Surabaya dan benar-benar menggunakan ‘grammar Suroboyoan’. Tapi Andapun tahu, banyak orang Suroboyo tidak menggunakan ‘grammar Suroboyoan’.

Tapi masalahnya tidak sampai disitu. Walaupun tidak semua orang Suroboyo menggunakan grammar Suroboyoan, adanya film tersebut jelas menunjukkan adanya eksistensi dari pengguna bahasa Suroboyoan tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan ‘bahasa Suroboyoan’ dengan budaya induknya atau bahasa Jawa? Apakah pengguna ‘bahasa Suraboyoan’ dalam hal ini bisa disebut Jawa? Lalu dalam konteks apa seseorang itu di sebut Jawa?

Bagi masyarakt pasca-pertanian, masyarakat yang masih menganggap hirarki sosial sebagai pranata sosial, kerukunan dan keharmonian adalah sesuatu yang sangat penting. Maka, bahasa yang berkembang dan dikembangkan adalah bahasa antara lain untuk menjaga sistem nilai serta memperkukuh nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu bahasa yang dianggap cenderung merusakkan kerukunan dan harmoni akan dihindari dan dicegah.

Sayangnya nilai kerukunan dan harmoni yang begitu sentral dalam sistem budaya tersebut ternyata telah menciptakan berbagai sikap yang khas dalam masyarakat. Ia –secara tidak langsung maupun lansung telah menciptakan “budaya malu”, “budaya rikuh”, “segan” atau mungkin juga budaya “enggan”- Ia mendorong tumbuhnya keengganan untuk berkonfrontasi langsung atau memulai suatu konflik. Ia menganjurkan lebih baik menghindari pertengkaran daripada menyambutnya. Ia akan menekankan pada sikap peka terhadap kemungkinan munculnya rasa tersinggung pada orang lain.

Maka (yang saya tahu), orang Jawa sudah dianggap ‘jowo’ apabila telah memiliki kepekaan dalam konteks tersebut. Ukuran ‘halus’, ‘beradab’ dan ‘tahu adat’ sangat ditentukan oleh kepekaan penguasaan jurus kepekaan tersebut. Maka bahasa yang hadir adalah sebuah bahasa pergaulan yang penuh ungkapan pelembut. Walaupun dengan tujuan mengkritik, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang semu, bahasa sindir, dan bahasa yang berbunga-bunga. Dan dalam konbteks ini bahasa Suroboyoan tidak mendapat tempat karena sifatnya yang terus terang dan apa adanya serta (diselingi) ‘misuhan’.

Lalu, dari itu semua, di mana ‘Bahasa Suroboyoan’ ini ditempatkan? Masih bisakah disamakan dengan bahasa Jawa? Atau justru ‘grammar Suroboyoan’ adalah antitesis dari bahasa Jawa?

Entahlah...

Yang jelas saya tidak berani untuk menggunakan bahasa-bahasa yang ada dalam film pendek tersebut atau ‘grammar Suroboyoan’. Apalagi ketika hidup dalam lingkungan budaya di mana gestur terkecil pun punya muatan tata krama.

Lalu apa yang diinginkan oleh anak-anak Suroboyoan tersebut? Apa yang bisa dilihat dan dapat diambil dari film buatan si ikin tersebut?

Lagi-lagi entahlah...

Bahasa emang punya aturan gramatik, ‘mood’ dan ‘feeling’ nya sendiri-sendiri sehingga menggunakan bahasa yang ‘bebas’ dalam sebuah masyarakat tidak selalu bisa dibenarkan. Atau justru barangkali ini adalah langkah awal dalam mencari dan merumuskan bahasa baru yang tidak terlalu bergantung pada konteks nilai keselarasan hirarkis. Suatu bahasa yang cukup sopan, elegan, tanpa harus merunduk-runduk kebawah dan sering mendongak ke atas.

Ah...Entahlah?

Tapi barangkali, mungkin konteks orientasi budayanya yang bisa dipetik dari film tersebut. Bahwa ia menawarkan hidup dalam sebuah masyarakat egaliter dan sistem yang sangat terbuka. Masyarakat yang sama hak dan sama derajat yang dilihat dengan penggunaan bahasanya dalam percakapannya.

Ah.....Entahlah... Kang Mas, Mbakyu...

Ini semua hanya memaksa saya untuk terus belajar lagi hidup di sebuah budaya dengan tradisi, cara hidup, yang padat dengan tata krama dan petatah-petitih ini.

20 November 2008

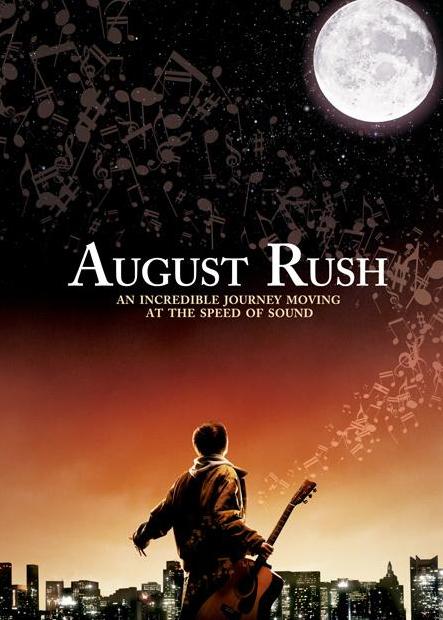

August Rush

Dihadapan para jenius kita selalu terkagum-kagum. Terheran-heran. Takjub bagaimana alam bekerja terhadap para jenius. Desir angin, rintik hujan, riuh jalan raya, hening alam raya, ternyata mampu menjadi sumber inspirasi dalam pekerjaan sang jenius. Bagaimana riuh-ramai jalan raya dapat di-orkestra-i menjadi sebuah alunan musik yang mengagumkan. Hebat? Sangat.

Itulah kesan yang kuat yang saya dapat saat saya nonton film August Rush. Film yang mengisahkan perjalanan seorang anak, Evan Taylor, dalam mencari kedua orang tuannya lewat alunan musik.

Kuat dan mengharukan… sang pemeran utama mampu menampilkan akting yang menawan. Bagaimana perasaan penonton –saya- diaduk-aduk tak karuan selama film berjalan. Di buat menahan nafas- berlama-lama. kita serasa terus akan selalu bertanya bagaimana kisah ini akan berakhir...

Sayang, ending film ini kurang sedikiiiitttt lagi. Sutradara sepertinya menahan untuk tidak menampilkan kegembiraan yang meluap-luap di akhir cerita.

Dari semua itu bagus. I’m like it.

15 November 2008

Segenggam Cinta dari Anis Matta

Perasaan apa yang melanda para pecinta ketika cinta menyapa? Dari mana cinta datang dan kemana cinta menghilang? Apa cinta itu? Sepertinya pertanyaan seputar cinta tak akan pernah habis dan selesai. Manusia memang bisa bertanya, tapi sepertinya manusia tak akan pernah menemukan definisi yang paling pas, yang paling tepat dan paling seksama. Pasti selalu ada yang lemah, dan tidak setara, dalam setiap definisinya tentang cinta. Ada yang tak sepenuhnya bisa ia ungkapkan ketika berbicara cinta. Sebab itu mungkin manusia membuat media-media abstrak: puisi, alegori, lagu, lukisan, mitos, untuk menggambarkan cinta, untuk menggambarkan seluruh fenomena emosi dan stimultan yang tengah mereka rasakan, namun tak sepenuhnya juga bisa diungkapkan.

Mungkin dari keterbatasan pemahaman manusia tentang cinta itulah sebuah tulisan pendek hadir tiap dwi mingguan selama tiga tahun, di sebuah majalah. Hanya satu halaman namun begitu dinanti-nanti oleh para pembaca setia majalah tersebut. Kolom, yang diasuh oleh stamina satu orang tersebut hadir dengan sebuah gayanya yang khas.

Lalu apa sebenarnya yang diinginkan Anis Matta, sang penulis, seorang da’i, seorang politikus terkemuka, dengan tulisan-tulisannya tersebut?

Satu hal yang jelas, Anis hadir kepada sidang pembaca dengan menawarkan sebuah jalan alternatif. Sebuah wacana, sebuah ide, sebuah gagasan baru tentang topik perbincangan yang tak selesai-selesai selama berabad-abad itu. Mungkin tidak semuanya baru tapi Anis mampu mengemas dan menampilkannya menjadi sesuatu yang segar dan pembaca ‘dipaksa’ untuk merenungkannya. Sehingga setiap tulisan dalam Serial Cinta adalah sebuah cerminan pendekatan terhadap ide besar. Kesederhanaannya bercerita, limpah perhatiannya pada detil dan hal kecil dari kehidupan tentang pengelolaan cinta tersebar ditiap tulisannya, spontan dan konsisten memberikan kearifan dalam memandang fenomena cinta, menjadi gagasan tiap-tiap tulisannya.

Maka tulisannya mencerminkan sebuah kekuatan dalam kelembutan –sebuah gaya yang jarang ditemukan dalam penulisan sebuah kolom di majalah-majalah lain. Tabur metafora yang menghiasi tiap tulisan, kata putik yang lincah namun tetap terkendali, kombinasi antara kata kutipan dan kisah yang serasi, semua meluncur dari jemarinya. Semuanya dapat menunjukkan bagaimana Anis serius dan intens dalam memberi daya gugah dalam tiap tulisannya sekaligus menunjukkan kehadirannya ketika berhadapan dan ‘mengobrol’ dengan para pembacanya.

Lalu dari mana Anis mendapatkan daya gugah sebesar itu? Semua itu memang bisa dilihat sebagai kelihaian menulis dan keahlian menyampaikan gagasan. Tapi tampaknya bukan hanya itu yang menjadi kekuatan dalam tiap tulisannya. Jika konsepsi adalah sebuah pondasi di mana sebuah tulisan akan dibangun, maka dapat dipandang konsepsi Anis adalah konsepsi yang sudah matang dan selesai.

Oleh karena itu di dalam 73 tulisannya, kita tidak bisa mendeteksi Anis bicara tentang, atau merekam, kejadian dalam kehidupan pribadinya. Ia tidak menjadi topik utama atau menjadi lakon utama dalam tulisannya. Anis tampak telah lepas dari masalah-masalah pribadinya. Ia sudah tidak terjebak dalam pertanyaan kegelisahan atau pencarian-pencarian dalam misteri, yang justru biasanya terjadi ketika seseorang menulis tema cinta, melainkan Anis datang ke dalam kehidupan dengan tulisannya untuk memberikan penjelasan atau bahkan jawaban.

Setidaknya, ia menyampaikan apa yang bisa dan seharusnya ada ketika orang bicara dan mengelola cinta. Ia dengan kearifannya, seperti seorang guru, mengajari atau tidak, agar pikiran-pikirannya didengarkan dan direnungkan. Sehingga dalam membaca tiap tulisannya pembaca tidak dibawa larut keseluruhan dalam obrolan cinta yang tanpa ujung dan tak habis karena rasa terbawa romansa. Tapi di hadapan tulisan Anis akal kita disiapkan agar tetap terjaga walaupun rasa sedang berkelana.

Makanya dalam buku Serial Cinta, kita dapat melihat penuturan baru ketika berbicara cinta: sang penulis membedah fenomena cinta menjadi pecahan kecil-kecil, dianalisa, dideskripsikan lantas dikategorisasi yang semuanya menyebar dalam tiap tulisannya. Tapi dalam proses tersebut ia tidak terjebak dalam bahasa teknis dan narasi yang berbelit dan bercabang. Malah sebaliknya, Anis menuliskannya dengan apik dan penuh puitik. Melankolik tanpa jadi dramatik. Ia mampu memaparkan gagasan-gagasannya dengan cukup lengkap, menyentuh berbagai dimensi, serta sistematis dan tertib.

Tentu saja dalam penyampaian gagasannya Anis telah siap dengan catatan sejarah yang valid dan kutipan-kutipan serta kisah untuk menguatkan argumentasinya. Barangkali itu yang memang harus diyakinkan untuk mengguncang persepsi dominasi yang ada saat ini. Terutama untuk meyakinkah bahwa ‘suatu hal’ itu pernah terjadi di dunia di masa lalu dan ‘suatu hal’ tersebut masih mungkin untuk diulang hari ini.

***

Hal yang tampak kurang menarik dari Serial Cinta adalah penggunaan judul buku yang terasa kurang menggugah dilanjutkan dengan penjelasan judul yang terlalu mendramatisir. Sedangkan gambar sampul serta tata letaknya sepertinya tidak terlalu mendapatkan perhatikan yang serius dalam penggarapannya. Sehingga –bagi yang tidak pernah mengenal kolom Anis Matta- tampak terkesan isinya main-main terlebih bila disandingkan dengan judulnya yang terlalu mendramatisir.

Namun dari semua itu buku Serial Cinta tetap berharga untuk menjadi tambahan referensi bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang cinta dan ingin melihat cinta dalam warna yang berbeda. Anis memang telah menambah segenggam pasir pemahaman yang diambil dari bentangan gurun cinta. dan meskipun kita bertambah pengetahuan toh kita tetap sulit mendefinisikannya kembali tentang cinta.

Mungkin inilah yang dimaksud oleh penulis dalam cinta tanpa definisi-nya. bahwa cinta tak perlu definisi:

Cinta adalah kata tanpa benda, nama untuk beragam perasaan, muara bagi ribuan makna, wakil dari sebuah kekuatan tak terkira. (tapi) Ia jelas, sejelas matahari.

* Penikmat buku, Mahasiswa Universitas Brawijaya.

12 November 2008

Sarjana

Dunia akademis, menurutku, tak lebih dari satu permainan besar dengan peraturannya sendiri. Contohnya seperti pencapaian seorang mahasiswa dalam memperoleh gelar Sarjana di sebuah universitas, tak lebih dari mengikuti sebuah permainan dengan terus mematuhi semua peraturannya.

Dalam pencapaian gelar sarjana seorang mahasiswa harus diukur melalui satu set kriteria, salah satunya yaitu ikut andil dalam mempublikasikan karya ilmiah atau skripsi. Ada berbagai aspek dari karya ilmiah tersebut yang ditimang sebagai kriteria layak atau tidaknya menjadi bagian integral dunia akademik, antara lain adalah orisinalitas.

Dalam proses menghasilkan karya tersebut, seorang mahasiswa tak ubahnya seorang wiraswasta. Ia menghadapi ketidakpastian yang sama dengan seorang pebisnis. Ini saya berani bilang karena pengalaman dan pengamatan dalam melakukan penelitian di lapangan maupun di laboratorium

Seorang teman yang bekerja di lab mengeluhkan ternyata bekerja di lab tidak lebih mudah dengan bekerja di lapangan.Walaupun ada seribu satu hal yang mungkin bisa dikondisikan tapi ia juga menyimpan ironinya : bahwa ada seribu satu hal kemungkinan yang berjalan tidak sesuai dengan perkiraan. Apalagi mereka yang bekerja dengan ikan dan bakteri (khususnya bidang di natural science-lah). Saat eksekusi eksperimen, saat di mana data ditambang dan dihasilkan, adalah tahap paling mengerikan dari keseluruhan proyek. Data generating itu luamaaaaaaa pool.. dan mbosenin (begitu keluh teman saya) . Masalah sebar benih, rekam pertumbuhan, koleksi bakteri (yang ga mudah dan ga murah)... kerja berjam-jam berbulan-bulan hanya demi seruas data di tabel yang tak lebih dari dua halaman.

Sebenarnya tak jauh berbeda dengan mereka yang bekerja di lapangan, mondar-mandir sana-sini, ikut ngerusuhi dengan praktisi, wawancara ini itu, survey sana survey sini (menjadi pekerja sekaligus pelancong). walaupun tidak banyak hal yang bisa dikondisikan namun bagi pekerja lapangan ada satu kelonggaran dalam hasil laporan: margin kesalahannya tidak seketat mereka yang meneliti di lab.

Oleh sebab itu, tiap kali kita melihat satu hasil pekerjaan ilmiah yang berhasil sebenarnya kita tengah menatap satu senyawa antara ikhtiar untuk tidak berhenti dan serendipity, kebetulan yang manis. Oleh karena itu jika ada ada karya penelitian (ilmiah) yang berhasil dihasilkan seseorang, bisa dijadikan sebuah ukuran sebagai betapa uletnya orang tersebut bekerja (di sisi lain, betapa beruntungnya ia...) .

Tahap berikutnya yang ga kalah serius adalah menulis laporan dan artikel hasil penelitian. Dan inilah palang uji terakhir buat seorang calon sarjana. Mirip sebuah ritus seorang anak untuk diakui sebagai orang yang dewasa. Di sinilah seorang calon sarjana menyerahkan hasil laporannya untuk ditelaah, diperiksa oleh ‘orang dewasa’ di kultur akademik. Jika hasil jerih lelahnya dianggap cukup layak untuk mampir di ruang baca pekerja akademik lain, ia lulus, ia dilihat sebagai bagian integral dari dunia akademik. Jika tidak...

Mohon do’a nya.

Semoga berhasil dalam melewati palang uji terakhir.

Dalam pencapaian gelar sarjana seorang mahasiswa harus diukur melalui satu set kriteria, salah satunya yaitu ikut andil dalam mempublikasikan karya ilmiah atau skripsi. Ada berbagai aspek dari karya ilmiah tersebut yang ditimang sebagai kriteria layak atau tidaknya menjadi bagian integral dunia akademik, antara lain adalah orisinalitas.

Dalam proses menghasilkan karya tersebut, seorang mahasiswa tak ubahnya seorang wiraswasta. Ia menghadapi ketidakpastian yang sama dengan seorang pebisnis. Ini saya berani bilang karena pengalaman dan pengamatan dalam melakukan penelitian di lapangan maupun di laboratorium

Seorang teman yang bekerja di lab mengeluhkan ternyata bekerja di lab tidak lebih mudah dengan bekerja di lapangan.Walaupun ada seribu satu hal yang mungkin bisa dikondisikan tapi ia juga menyimpan ironinya : bahwa ada seribu satu hal kemungkinan yang berjalan tidak sesuai dengan perkiraan. Apalagi mereka yang bekerja dengan ikan dan bakteri (khususnya bidang di natural science-lah). Saat eksekusi eksperimen, saat di mana data ditambang dan dihasilkan, adalah tahap paling mengerikan dari keseluruhan proyek. Data generating itu luamaaaaaaa pool.. dan mbosenin (begitu keluh teman saya) . Masalah sebar benih, rekam pertumbuhan, koleksi bakteri (yang ga mudah dan ga murah)... kerja berjam-jam berbulan-bulan hanya demi seruas data di tabel yang tak lebih dari dua halaman.

Sebenarnya tak jauh berbeda dengan mereka yang bekerja di lapangan, mondar-mandir sana-sini, ikut ngerusuhi dengan praktisi, wawancara ini itu, survey sana survey sini (menjadi pekerja sekaligus pelancong). walaupun tidak banyak hal yang bisa dikondisikan namun bagi pekerja lapangan ada satu kelonggaran dalam hasil laporan: margin kesalahannya tidak seketat mereka yang meneliti di lab.

Oleh sebab itu, tiap kali kita melihat satu hasil pekerjaan ilmiah yang berhasil sebenarnya kita tengah menatap satu senyawa antara ikhtiar untuk tidak berhenti dan serendipity, kebetulan yang manis. Oleh karena itu jika ada ada karya penelitian (ilmiah) yang berhasil dihasilkan seseorang, bisa dijadikan sebuah ukuran sebagai betapa uletnya orang tersebut bekerja (di sisi lain, betapa beruntungnya ia...) .

Tahap berikutnya yang ga kalah serius adalah menulis laporan dan artikel hasil penelitian. Dan inilah palang uji terakhir buat seorang calon sarjana. Mirip sebuah ritus seorang anak untuk diakui sebagai orang yang dewasa. Di sinilah seorang calon sarjana menyerahkan hasil laporannya untuk ditelaah, diperiksa oleh ‘orang dewasa’ di kultur akademik. Jika hasil jerih lelahnya dianggap cukup layak untuk mampir di ruang baca pekerja akademik lain, ia lulus, ia dilihat sebagai bagian integral dari dunia akademik. Jika tidak...

Mohon do’a nya.

Semoga berhasil dalam melewati palang uji terakhir.

Cecak merayap

Cecak merayap di dinding ruang tamu berwarna biru

melihat nyamuk terbang kehilangan arah

sejenak berhenti merayap untuk mnegintai

di dinding ruang tamu berwarna biru.

Lumayan untuk makan malam pikir cecak.

nyamuk hinggap di dinding ruang tamu berwarna biru

rehat sejenak berhenti terbang

lupa sedang apa ia disini

di dinding ruang tamu berwarna biru itu

O, hendak cari makan teringat ia.

Sekejap ia merentangkan sayap hendak terbang

Sayang cecak sudah di hadapan.

Sukabumi 2007

melihat nyamuk terbang kehilangan arah

sejenak berhenti merayap untuk mnegintai

di dinding ruang tamu berwarna biru.

Lumayan untuk makan malam pikir cecak.

nyamuk hinggap di dinding ruang tamu berwarna biru

rehat sejenak berhenti terbang

lupa sedang apa ia disini

di dinding ruang tamu berwarna biru itu

O, hendak cari makan teringat ia.

Sekejap ia merentangkan sayap hendak terbang

Sayang cecak sudah di hadapan.

Sukabumi 2007

05 November 2008

kami putra-putri Indonesia...

Kita tak pernah tahu perasaan apa yang membadai dalam dada pemuda-pemudi itu. Apa yang berkecamuk dalam kepala mereka. Ketika pada akhirnya mereka harus mengucap ikrar. Bersumpah setia pada sebuah nama yang belum nyata. Sebuah nama yang hanya ada dalam benak mereka. Berjanji setia pada sebuah wacana, wacana yang juga belum selesai : Indonesia

Kita mungkin hanya dapat membayangkan mereka dari berbagai organisasi pemuda daerah, mungkin tak semuanya dikenal, berhimpun di sebuah gedung, yang tak terlalu besar, dengan penjagaan ketat tentara Belanda. Acara dibuka. Lalu beberapa pemuda maju ke mimbar bergantian memberikan orasi, selama dua hari sebelum diakhiri dengan sebuah permainan biola dari W.R. Supratman yang membawakan Lagu Indonesia raya...

Tapi kita mungkin tak pernah tahu persis, suasana apa yang melahirkannya. Ketika teks itu dirumuskan lalu disusun kata perkata. Kalimat per kalimat. Kekalahan yang dibalut harapankah? Sebuah optimismekah? Persiapan perlawanankah? Kita tak tahu persisis. Sama seperti kita tak pernah tahu apakah pemuda pemudi itu tak pernah bertanya apa Indonesia itu? Mana batasannya? Yang mana bahasa Indonesia itu?

Tak ada tanya ataukah memang tak ada jawab? Atau memang belum perlu ada jawab.

Sungguh kita tak tahu saat teks itu terumuskan. Bergetarkah tangan yang menuliskannya? Takzimkah mereka ketika berucap Indonesia? Bergemuruhkah dada mereka kita berucap 'Bangsa Indonesia'? Kita tak tahu. Hanya mereka yang diberi keistimewaan oleh sejarah untuk merasakannya.

Mungkin tak ada seorangpun yang bisa menjelaskan kepada kita apa, siapa yang menggerakkan roda nasionalisme -yang kata Soekarno disebut sebuah keinsyafan rakyat untuk satu bangsa - itu. Soegondo kah? Moh. Yamin kah? Ataukah sebenarnya justru mereka sendiri?

Kita hanya bisa melihat sebuah teks yang lurus. Ringkas. Tapi keras. Sekeras granit “...Bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia”.

Teks bersejarah itupun sampai kepada kita terlalu dini, bahkan sebelum duduk di bangku SMP. Pendek. Hanya tiga baris. Satu ideologi, satu kesatuan dan persatuan tentang Indonesia. Kita mengingatnya karena setiap tanggal 28 Oktober ada yang mencetak, ada yang membacakan kembali. Di upacara-upacara, Apel-apel.

Tapi sungguh kata-kata bisa direkam. Tulisan bisa dicetak kembali. Berulang-ulang. Berkali-kali. Tapi apakah emosi yang melatari dan menemani saat pemuda-pemudi itu mengucap sumpah bisa diulang kembali? Bisa dirasakan kembali oleh putra-putri Indonesia- kini. kalau tidak??

Lalu apakah itu berarti bahwa kita tidak akan mampu memahami kecintaan, kerinduan, harapan, dan kepemilikan akan sebuah nama seperti yang dirasakan pemuda-pemudi saat itu?

Tentu tidak. Semoga tidak.

Atau entahlah..

Biarkan itu diserahkan kembali kepada Putra-putri Indonesia. Mereka yang akan lebih tahu untuk menentukan arti separagraf Sumpah itu.

Sekarang saya hanya bisa mencoba membacanya kembali, dengan lirih sahaja : “Kami Putra putri Indonesia...”

:: Mungkin nanti malam saya akan berdo'a : Ya Allah ingatkan terus bahwa hamba ini juga adalah orang Indonesia ::

24 Okt-03 Nov 2008

04 November 2008

di kursi kamar

Aku terduduk di kursi kamar. Melamun tapi tak ada kopi panas. Buku-buku masih menumpuk tak tertata di sana sini. Capek. Lelah. Penat. Hari yang berat, tapi untuk saat ini. Tenggat sudah semakin dekat. Komitmen untuk menyelesaikan laporan skripsi bulan ini sepertinya mustahil terlaksana. Terhenti lagi. Mundur lagi. Satu, dua…tiga model statistika masih bermain di benakku. t-test, Anova..., SPSS...

“...Lha..itu kan untuk membuktikan variable bahwa kedua variable yang diperbandingkan berbeda secara signifikan... trus..kalau tak ada bukti aritmatik yang bisa ditampilkan... Lha kalau yang satunya itu.. Kalau parameter yang itu gak bisa di apa-apain lagi. Yah... ehmm...mungkin ga usah pakai t-test atau Anova, pakai SPSS saja kali ya biar cepet... atau mungkin..jelas pakai Anova, data untuk tiap daerahkan dianggap sama...aduh kalau gini pasti ujung-ujungnya ada uji BNT? Kalau ga salah yang seperti ini pernah baca deh? di laporannya siapa ya? Di mana yah... atau yang tadi di perpus ya.. Perasaan dulu nilai statistik sama Metil ga jelek-jelek amat deh.. ko sekarang nge-blank gini ya..”

Hidungku mulai terasa buntu. Flu yang semenjak musim hujan ini mengintip sudah tak malu menampakkan diri. Hari akan memulai malam. Hujan rintik mulai jatuh pelan. Kejap berikutnya hujan deras menutup pandang. Malang memang mulai hujan.

Sore hari sembari diiringi hujan selalu bikin suasana berbeda. Aroma tanah yang menguap, bau hujan yang tercium, seperti mengizinkan untuk bermelom-melow...

akhir Oktober 2008

“...Lha..itu kan untuk membuktikan variable bahwa kedua variable yang diperbandingkan berbeda secara signifikan... trus..kalau tak ada bukti aritmatik yang bisa ditampilkan... Lha kalau yang satunya itu.. Kalau parameter yang itu gak bisa di apa-apain lagi. Yah... ehmm...mungkin ga usah pakai t-test atau Anova, pakai SPSS saja kali ya biar cepet... atau mungkin..jelas pakai Anova, data untuk tiap daerahkan dianggap sama...aduh kalau gini pasti ujung-ujungnya ada uji BNT? Kalau ga salah yang seperti ini pernah baca deh? di laporannya siapa ya? Di mana yah... atau yang tadi di perpus ya.. Perasaan dulu nilai statistik sama Metil ga jelek-jelek amat deh.. ko sekarang nge-blank gini ya..”

Hidungku mulai terasa buntu. Flu yang semenjak musim hujan ini mengintip sudah tak malu menampakkan diri. Hari akan memulai malam. Hujan rintik mulai jatuh pelan. Kejap berikutnya hujan deras menutup pandang. Malang memang mulai hujan.

Sore hari sembari diiringi hujan selalu bikin suasana berbeda. Aroma tanah yang menguap, bau hujan yang tercium, seperti mengizinkan untuk bermelom-melow...

akhir Oktober 2008

11 October 2008

Buku Buatku

Membaca, buatku, adalah sebuah aktivitas mencari.. Tidak melulu tentang mencari jawaban tapi yang lebih penting dari itu : mencari pertanyaan (bukankah justru dengan bertanya jawaban tercari dan tertemukan?). Membaca berarti juga berpetualang: mata sekaligus sayap. Mata untuk melihat bentangan horison yang luas, dan sayap untuk membawa terbang menjelajahinya.

Oleh karena itu, buku adalah sebuah kapal bajak laut yang yang tak lelah mengarungi tujuh Samudera dan lautan terlarang. Yang perjalanannya lebih tua dari gugusan pulau di Samudera Atlantik. Mitos, hikayat, cerita perjalanan tertulis pada bendera yang berkibar di ujung tiang kapal. Lagu, bahasa, semangat, terukir pada dindingi-dinding kayu, terhirup bersama aroma garam yang menguap dari lautan.

Buku adalah setapak jalan menuju hutan tropis di pedalaman Afrika, yang penuh dengan perdu, sulur dan belukar, daun-daun yang lebar, dan lumut yang lembab. Di mana kota yang hilang, dengan kekayaan masa lalu, cerita-cerita tua di dinding gua, naskah-naskah kuno yang terpendam di ruang bawah tanah, menunggu tertemukan seseorang. Seperti Kota hilang di pedalaman Kongo yang dijaga gorila.

Buku juga berarti strategi perang, denting pedang, derap kuda, badai debu. Cinta sekaligus dendam, di perang besar Baratayudha. Di mana Abimanyu tertancap oleh puluhan senjata pasukan Kurawa sedang Resi Bhisma terhujam oleh seribu anak panah Arjuna.

Buku juga adalah teka-teki penuh misteri. Di mana Robert Langdon berjalan, berlari, dengan waktu di malam buta, mencoba memecahkan kode rahasia lukisan-lukisan Leonardo Da Vinci. Buku berarti juga penguak tabir misteri. Seperti Poirot yang menelengkan mata untuk memberi kesempatan sel-sel kelabu di kepalanya untuk bekerja dalam membuat gambaran besar dari kepingan-kepingan puzzle.

Buku adalah petunjuk jalan ke kotak harta yang terkubur berabad-abad. Kotak harta yang sarat petuah tentang kebijakan, kebajikan dan kebijaksanaan. Seperti Syaikh munir al-Gotbhan yang menulis sejarah kehidupan Rasulullah dari sudut yang berbeda sama sekali. Sebuah perjalanan kehidupan yang kaya hikmah, pelajaran, panduan, kejutan dan ketakjuban baru di tiap tikungnya.

Buku adalah sebuah gerbang, portal ke dunia yang sama sekali lain. Dunia di mana ada Peri Rumah yang sibuk menyiapkan makanan untuk pesta penyambutan murid baru di Hogwarts, dan ada Hobbit bertugas menghancurkan sebuah cincin ke kawah berapi.

Buku, menurutku, tak hanya mengabarkan fakta akan dunia luar: Migrasi ikan, hibernasi beruang. strategi burung manyar dalam menarik pasangan. Buku juga mengundang kita untuk menikmati benak dan emosi manusia. Menyaksikan konflik dan dilema kehidupan anak manusia. Buku mengajak kita untuk jadi kontemplatif, berdiam sebentar mengamati drama dan tragedi dalam hidup manusia lain, entah fakta atau fiksi, dan melaluinya bercermin mematut hidup sendiri.

Tapi hati-hati, karena ketenangannya, buku juga berpotensi untuk menenggelamkan, seperti telaga dan pasir hisap. Seperti mantra avada kadavera.

Itulah membaca dan buku buatku. Sebuah petualangan. Maka, buku yang tidak bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan, dan buku yang tidak bisa memberikan perjalanan dan pengalaman baru tiap kali membacanya, buku yang tidak bisa dibaca berulang-ulang, menurut ku bukan buku yang layak dibaca.

Buku pertama yang menjadi favoritku adalah Menikmati Demokrasi dan Dari Gerakan ke Negara. Berasal dari Kumpulan kolom di Majalah Saksi dan Majalah Hidayatullah. Walau tak dimaksudkan untuk menjadi sebuah buku, tapi dari isinya tergambar sebuah uraian satu tema besar. Di mana setiap kolom terasa begitu koheren dan terstruktur dengan yang lain. Sehingga antara satu kolom dengan yang lainnya saling menopang dan mengisi. Buku tersebut berlatar kondisi Indonesia kontemporer dengan solusi kearifan masa kenabian. Anis Matta, sang penulis, mampu menterjemahkan sebuah konsep gerakan dakwah yang besar dalam tulisan yang sederhana dengan gayanya yang khas: tak banyak kata, dengan diksi terpilih, semua diracik dengan bumbu prosaik lincah dan segar. Sesedap Mencari Pahlawan Indonesia dan Serial Cinta-nya yang juga jadi favoritku.

Buku ke dua yang juga menjadi pavoritku adalah : Kuartet Pulau Buru : Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Membaca ke empat buku tersebut serasa dimasukkan dalam benak sang tokoh tapi juga ke setting tempat dan waktu cerita berlangsung. Pram mampu memaparkan sejarah dari sudut kacamata lain. Di sanalah memang kekuatan Pram, mampu menggambarkan keadaan tempat, peristiwa sejarah, emosi jiwa, dan karakter tokoh yang begitu kuat. Sampai sekarang, ini kasus untuk saya, saya masih merasa sosok Minke, sang protagonis, tokoh sentral dari novel di atas, pendiri Syarikat Islam, benar-benar pernah hidup di awal Abad duapuluh.

Jika Pram begitu kuat dalam cerita-cerita sejarah Indonesia, maka Ahmad Tohari hebat dalam penuturannya tentang alam. Dengan penanya, burung alap-alap, jangkrik, kodok, bentangan sawah, mampu memberikan arti tersendiri tentang makna kehidupan. Dan dengan penuh puitik Tohari menyampaikannya. Makanya saya sangat senang dengan Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk nya. Sambil menikmati alam dan budaya Masyarakat Banyumas berlatar masa pemberontakan PKI, kita juga diajak mengikuti kisah lenggak-lenggok hidup Srintil dari sejak kecil dalam mencari sejatinya kehidupan.

Buku di atas tak lengkap tanpa mengikutkan buku lain : Burung-burung Manyar Romo Mangun, Max Havelaar nya Multatuli. Habis gelap terbitlah terang-nya kartini. Setelah Revolusi Tak ada Lagi dan Tuhan dan Hal-hal yang tak pernah Selesai serta Catatan Pinggir nya (khusus Caping tidak bisa saya nikmati lewat buku, susah carinya!) Goenawan Mohamad. Manhaj Haroki Syaikh Munir Al-Gothban. Serta yang terakhir kumpulan puisi Mata Pisau-nya Sapardi Djoko Damono.

Jumlah buku koleksi : layak lah untuk di sebut perpustakaan pribadi. Walau setelah diteliti lagi, ternyata tak seimbang memang jenis buku yang ada.

Buku yang terakhir dibaca: Sang Musafir Mohammad Sobary, Serial Cinta-nya Anis Matta, Aku, Buku dan Sepotong Sajak Cinta Muhidin M Dahlan, Horeeluya..! Arswendo Atmowiloto, Rahasia Membutuhkan Kata Harry Aveling, dan yang belum kelar-kelar Pergulatan Intelektual di Masa Kegelisahan sebuah buku untuk mengenang seratus hari wafatnya Romo Mangun.

book list yang ada tahun ini: Nyanyi Sunyi seorang Bisu-nya Pram, Olenka- Budi darma, Catatan Pinggir 7 Goen, Madilong, Tan Malaka (ini buku-buku yang susah dicari). Yang lainnya ada Laskar Pelangi Andrea Hirata,

Buku yang terakhir di beli :Sang Musafir sama serial Cinta.

Buku yang paling berkesan dan sering di baca: yah...judul-judul pertama yang di atas tadi.

Itu buku buatku yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Sekarang, kalau ada waktu terluang, sudilah kiranya Kang izul, Akh Andrik, Mbak Maul, untuk meneruskannya. Dan monggo kita simak apa sebenarnya buku buat mereka.

Maaff ya kalau merasa di teror.

Oleh karena itu, buku adalah sebuah kapal bajak laut yang yang tak lelah mengarungi tujuh Samudera dan lautan terlarang. Yang perjalanannya lebih tua dari gugusan pulau di Samudera Atlantik. Mitos, hikayat, cerita perjalanan tertulis pada bendera yang berkibar di ujung tiang kapal. Lagu, bahasa, semangat, terukir pada dindingi-dinding kayu, terhirup bersama aroma garam yang menguap dari lautan.

Buku adalah setapak jalan menuju hutan tropis di pedalaman Afrika, yang penuh dengan perdu, sulur dan belukar, daun-daun yang lebar, dan lumut yang lembab. Di mana kota yang hilang, dengan kekayaan masa lalu, cerita-cerita tua di dinding gua, naskah-naskah kuno yang terpendam di ruang bawah tanah, menunggu tertemukan seseorang. Seperti Kota hilang di pedalaman Kongo yang dijaga gorila.

Buku juga berarti strategi perang, denting pedang, derap kuda, badai debu. Cinta sekaligus dendam, di perang besar Baratayudha. Di mana Abimanyu tertancap oleh puluhan senjata pasukan Kurawa sedang Resi Bhisma terhujam oleh seribu anak panah Arjuna.

Buku juga adalah teka-teki penuh misteri. Di mana Robert Langdon berjalan, berlari, dengan waktu di malam buta, mencoba memecahkan kode rahasia lukisan-lukisan Leonardo Da Vinci. Buku berarti juga penguak tabir misteri. Seperti Poirot yang menelengkan mata untuk memberi kesempatan sel-sel kelabu di kepalanya untuk bekerja dalam membuat gambaran besar dari kepingan-kepingan puzzle.

Buku adalah petunjuk jalan ke kotak harta yang terkubur berabad-abad. Kotak harta yang sarat petuah tentang kebijakan, kebajikan dan kebijaksanaan. Seperti Syaikh munir al-Gotbhan yang menulis sejarah kehidupan Rasulullah dari sudut yang berbeda sama sekali. Sebuah perjalanan kehidupan yang kaya hikmah, pelajaran, panduan, kejutan dan ketakjuban baru di tiap tikungnya.

Buku adalah sebuah gerbang, portal ke dunia yang sama sekali lain. Dunia di mana ada Peri Rumah yang sibuk menyiapkan makanan untuk pesta penyambutan murid baru di Hogwarts, dan ada Hobbit bertugas menghancurkan sebuah cincin ke kawah berapi.

Buku, menurutku, tak hanya mengabarkan fakta akan dunia luar: Migrasi ikan, hibernasi beruang. strategi burung manyar dalam menarik pasangan. Buku juga mengundang kita untuk menikmati benak dan emosi manusia. Menyaksikan konflik dan dilema kehidupan anak manusia. Buku mengajak kita untuk jadi kontemplatif, berdiam sebentar mengamati drama dan tragedi dalam hidup manusia lain, entah fakta atau fiksi, dan melaluinya bercermin mematut hidup sendiri.

Tapi hati-hati, karena ketenangannya, buku juga berpotensi untuk menenggelamkan, seperti telaga dan pasir hisap. Seperti mantra avada kadavera.

Itulah membaca dan buku buatku. Sebuah petualangan. Maka, buku yang tidak bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan, dan buku yang tidak bisa memberikan perjalanan dan pengalaman baru tiap kali membacanya, buku yang tidak bisa dibaca berulang-ulang, menurut ku bukan buku yang layak dibaca.

Buku pertama yang menjadi favoritku adalah Menikmati Demokrasi dan Dari Gerakan ke Negara. Berasal dari Kumpulan kolom di Majalah Saksi dan Majalah Hidayatullah. Walau tak dimaksudkan untuk menjadi sebuah buku, tapi dari isinya tergambar sebuah uraian satu tema besar. Di mana setiap kolom terasa begitu koheren dan terstruktur dengan yang lain. Sehingga antara satu kolom dengan yang lainnya saling menopang dan mengisi. Buku tersebut berlatar kondisi Indonesia kontemporer dengan solusi kearifan masa kenabian. Anis Matta, sang penulis, mampu menterjemahkan sebuah konsep gerakan dakwah yang besar dalam tulisan yang sederhana dengan gayanya yang khas: tak banyak kata, dengan diksi terpilih, semua diracik dengan bumbu prosaik lincah dan segar. Sesedap Mencari Pahlawan Indonesia dan Serial Cinta-nya yang juga jadi favoritku.

Buku ke dua yang juga menjadi pavoritku adalah : Kuartet Pulau Buru : Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Membaca ke empat buku tersebut serasa dimasukkan dalam benak sang tokoh tapi juga ke setting tempat dan waktu cerita berlangsung. Pram mampu memaparkan sejarah dari sudut kacamata lain. Di sanalah memang kekuatan Pram, mampu menggambarkan keadaan tempat, peristiwa sejarah, emosi jiwa, dan karakter tokoh yang begitu kuat. Sampai sekarang, ini kasus untuk saya, saya masih merasa sosok Minke, sang protagonis, tokoh sentral dari novel di atas, pendiri Syarikat Islam, benar-benar pernah hidup di awal Abad duapuluh.

Jika Pram begitu kuat dalam cerita-cerita sejarah Indonesia, maka Ahmad Tohari hebat dalam penuturannya tentang alam. Dengan penanya, burung alap-alap, jangkrik, kodok, bentangan sawah, mampu memberikan arti tersendiri tentang makna kehidupan. Dan dengan penuh puitik Tohari menyampaikannya. Makanya saya sangat senang dengan Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk nya. Sambil menikmati alam dan budaya Masyarakat Banyumas berlatar masa pemberontakan PKI, kita juga diajak mengikuti kisah lenggak-lenggok hidup Srintil dari sejak kecil dalam mencari sejatinya kehidupan.

Buku di atas tak lengkap tanpa mengikutkan buku lain : Burung-burung Manyar Romo Mangun, Max Havelaar nya Multatuli. Habis gelap terbitlah terang-nya kartini. Setelah Revolusi Tak ada Lagi dan Tuhan dan Hal-hal yang tak pernah Selesai serta Catatan Pinggir nya (khusus Caping tidak bisa saya nikmati lewat buku, susah carinya!) Goenawan Mohamad. Manhaj Haroki Syaikh Munir Al-Gothban. Serta yang terakhir kumpulan puisi Mata Pisau-nya Sapardi Djoko Damono.

Jumlah buku koleksi : layak lah untuk di sebut perpustakaan pribadi. Walau setelah diteliti lagi, ternyata tak seimbang memang jenis buku yang ada.

Buku yang terakhir dibaca: Sang Musafir Mohammad Sobary, Serial Cinta-nya Anis Matta, Aku, Buku dan Sepotong Sajak Cinta Muhidin M Dahlan, Horeeluya..! Arswendo Atmowiloto, Rahasia Membutuhkan Kata Harry Aveling, dan yang belum kelar-kelar Pergulatan Intelektual di Masa Kegelisahan sebuah buku untuk mengenang seratus hari wafatnya Romo Mangun.

book list yang ada tahun ini: Nyanyi Sunyi seorang Bisu-nya Pram, Olenka- Budi darma, Catatan Pinggir 7 Goen, Madilong, Tan Malaka (ini buku-buku yang susah dicari). Yang lainnya ada Laskar Pelangi Andrea Hirata,

Buku yang terakhir di beli :Sang Musafir sama serial Cinta.

Buku yang paling berkesan dan sering di baca: yah...judul-judul pertama yang di atas tadi.

Itu buku buatku yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Sekarang, kalau ada waktu terluang, sudilah kiranya Kang izul, Akh Andrik, Mbak Maul, untuk meneruskannya. Dan monggo kita simak apa sebenarnya buku buat mereka.

Maaff ya kalau merasa di teror.

08 October 2008

Alhamdulillah, Saya Baik-Baik Saja.

Hari ini genap satu minggu saya di rumah orang tua, di Sukabumi. Satu tempat dimana dulu saya pernah tumbuh dengan tradisi-tradisinya untuk mengikat sebuah bantalan identitas. Tradisi-tradisi yang mungkin kini tanpa sadar sudah melekat pada diri dan menjadi sebuah identitas yang berlaku ketika hidup ditengah yang lain. Kembali kerumah berarti kesempatan untuk menjalin kembali identitas yang mungkin lepas.

Pulang kembali kerumah berarti kembali ketempat yang dulu pernah akrab sejak kecil. Lekuk-lekuk jalan, jembatan, dering telpon, pintu, pohon-pohon, pos kamling, kebun, sungai, masjid, aspal yang terkelupas, semua sudah terukir di bawah sadar dan semua menyimpan ceritanya masing-masing. Sehingga ketika saya kembali, dengan sendirinya alur cerita yang dulu pernah dibuat kini menyeruak tampak hadir di pelupuk mata. Rasa, bau, cerita, hadir kembali, mengapung memenuhi rongga kepala, bak film lama yang diputar kembali.

***

Selama seminggu itu, banyak teman dan saudara-saudaraku, di Sukabumi, bertanya bagaimana tentang kabar kuliah ku di Malang saat ini. Dan untuk memuaskan rasa penasaran atau hanya untuk menjawab pertanyaan mereka, biasanya aku jawab dengan : Alhamdulillah, baik-baik saja. Cukup. Bukan jawaban basa-basi. (Saya memang tak suka basa-basi. Jika terpaksapun harus berbasa-basi ketika bertemu kawan lama, maka saya akan awali dengan pengakuan saya ingin berbasa-basi dengan kawan tersebut. Dan sebuah obrolan yang sudah disadari dari awal oleh kedua pihak bahwa obrolannya adalah obrolan basa-basi, itu bukan obrolan basa-basi menurutku).

‘Alhamdulillah, baik-baik saja’. Sudah sangat cukup menggambarkan keadaanku saat ini.

Walaupun saya sadar, kata ‘baik-baik saja’ tersebut tak selalu menempatkan diri ini pada posisi yang diinginkan atau posisi yang diimpikan. Misalnya untuk lulus.

selalu saya mencoba belajar rumus tentang posisi hidup: ketika berdiri di puncak harapan ataupun berada di dasar jurang kehidupan. Belajar bertanya bahwa rencana yang terbaik buatku belum tentu baik bagi Yang Maha Mengatur Rencana. Walaupun bukan berarti aku duduk saja atau diam saja dan ‘nrimo-nrimo’ keadaan sekarang. Bukan! Bukan berarti pula aku tak punya pendirian yang seperti debu yang bergerak ke timur jika angin bertiup dari barat.

Hanya mencoba belajar rumus tadi dengan cara membuka ruang kemungkinan, bahwa rencana yang terbaik buatku saat ini, belum tentu terbaik buat tangan yang mengatur rencana tadi. Hanya memberi ruang untuk sebuah kesadaran bahwa ada tangan yang tak terlihat yang juga mengatur jalan hidupku, yang biasanya sering tak saya sadari kehadirannya. Entah karena mimpi yang bertumpuk atau ambisi yang berkarat di hati sehingga menghilangkan kepekaannya.

Maka jawaban “Alhamdulillah, baik-baik saja” adalah ungkapan yang (menurut saya) sederhana namun tersimpan ungkapan syukur sekaligus sabar di sana. Sukur karena bertemunya harapan dengan kenyataan. Dan sabar ketika dihadapkan dengan harapan yang belum mewujud kenyataan. “Alhamdulillah, baik-baik saja” adalah upaya menjaga kesadaran agar tetap intens. Apalagi buat saya yang sebentar-sebentar tampak ringkih, sebentar-sebentar mengeluh, dan kadang kehilangan gairah perjuangan. Maka “Alhamdulillah, baik-baik saja” adalah jawaban yang tidak mengada-ngada. Dan apa adanya.

Maka kalau ada yang bertanya lagi tentang kabarku.

Maka, akan aku jawab dengan : Alhamdulillah, aku baik-baik saja. Bukan dengan jawaban Luar biasa!, Dahshat!!, seperti saran trainer-trainer motivator.

______________________________________________

owalahhhh mbang-mbang... Ditanya kabar ae ko jawabe njlimet ngono.

Pulang kembali kerumah berarti kembali ketempat yang dulu pernah akrab sejak kecil. Lekuk-lekuk jalan, jembatan, dering telpon, pintu, pohon-pohon, pos kamling, kebun, sungai, masjid, aspal yang terkelupas, semua sudah terukir di bawah sadar dan semua menyimpan ceritanya masing-masing. Sehingga ketika saya kembali, dengan sendirinya alur cerita yang dulu pernah dibuat kini menyeruak tampak hadir di pelupuk mata. Rasa, bau, cerita, hadir kembali, mengapung memenuhi rongga kepala, bak film lama yang diputar kembali.

***

Selama seminggu itu, banyak teman dan saudara-saudaraku, di Sukabumi, bertanya bagaimana tentang kabar kuliah ku di Malang saat ini. Dan untuk memuaskan rasa penasaran atau hanya untuk menjawab pertanyaan mereka, biasanya aku jawab dengan : Alhamdulillah, baik-baik saja. Cukup. Bukan jawaban basa-basi. (Saya memang tak suka basa-basi. Jika terpaksapun harus berbasa-basi ketika bertemu kawan lama, maka saya akan awali dengan pengakuan saya ingin berbasa-basi dengan kawan tersebut. Dan sebuah obrolan yang sudah disadari dari awal oleh kedua pihak bahwa obrolannya adalah obrolan basa-basi, itu bukan obrolan basa-basi menurutku).

‘Alhamdulillah, baik-baik saja’. Sudah sangat cukup menggambarkan keadaanku saat ini.

Walaupun saya sadar, kata ‘baik-baik saja’ tersebut tak selalu menempatkan diri ini pada posisi yang diinginkan atau posisi yang diimpikan. Misalnya untuk lulus.

selalu saya mencoba belajar rumus tentang posisi hidup: ketika berdiri di puncak harapan ataupun berada di dasar jurang kehidupan. Belajar bertanya bahwa rencana yang terbaik buatku belum tentu baik bagi Yang Maha Mengatur Rencana. Walaupun bukan berarti aku duduk saja atau diam saja dan ‘nrimo-nrimo’ keadaan sekarang. Bukan! Bukan berarti pula aku tak punya pendirian yang seperti debu yang bergerak ke timur jika angin bertiup dari barat.

Hanya mencoba belajar rumus tadi dengan cara membuka ruang kemungkinan, bahwa rencana yang terbaik buatku saat ini, belum tentu terbaik buat tangan yang mengatur rencana tadi. Hanya memberi ruang untuk sebuah kesadaran bahwa ada tangan yang tak terlihat yang juga mengatur jalan hidupku, yang biasanya sering tak saya sadari kehadirannya. Entah karena mimpi yang bertumpuk atau ambisi yang berkarat di hati sehingga menghilangkan kepekaannya.

Maka jawaban “Alhamdulillah, baik-baik saja” adalah ungkapan yang (menurut saya) sederhana namun tersimpan ungkapan syukur sekaligus sabar di sana. Sukur karena bertemunya harapan dengan kenyataan. Dan sabar ketika dihadapkan dengan harapan yang belum mewujud kenyataan. “Alhamdulillah, baik-baik saja” adalah upaya menjaga kesadaran agar tetap intens. Apalagi buat saya yang sebentar-sebentar tampak ringkih, sebentar-sebentar mengeluh, dan kadang kehilangan gairah perjuangan. Maka “Alhamdulillah, baik-baik saja” adalah jawaban yang tidak mengada-ngada. Dan apa adanya.

Maka kalau ada yang bertanya lagi tentang kabarku.

Maka, akan aku jawab dengan : Alhamdulillah, aku baik-baik saja. Bukan dengan jawaban Luar biasa!, Dahshat!!, seperti saran trainer-trainer motivator.

______________________________________________

owalahhhh mbang-mbang... Ditanya kabar ae ko jawabe njlimet ngono.

05 October 2008

yang terlintas

Apakah yang terlintas di benak seorang aparat pemerintah tentang rakyat??

apa yang terlintas di benaknya keika menghadiri rapat-rapat pimpinan? ketika tampil di layar kaca?

Korban tak terhindarkan? Tumbal kebijakan? Segumpal daging? Peluang usaha? Angka statistik?

Target pembodohan? Sapi perahan?

Apakah yang terlintas di benak wakil rakyat ketika bicara rakyat??

apa yang terlintas di benaknya keika sidang pembahasan undang-undang? ketika reses?

Peluang suara? Target pembodohan? Senjata kampanye? Stempel orasi? Pengerahan massa? Batu loncatan? Jalan karir? Sumber finansial?

Sekarang apa yang terlintas di benak anda ketika bicara wakil rakyat dan aparat pemerintahan??

apa yang terlintas di benaknya keika menghadiri rapat-rapat pimpinan? ketika tampil di layar kaca?

Korban tak terhindarkan? Tumbal kebijakan? Segumpal daging? Peluang usaha? Angka statistik?

Target pembodohan? Sapi perahan?

Apakah yang terlintas di benak wakil rakyat ketika bicara rakyat??

apa yang terlintas di benaknya keika sidang pembahasan undang-undang? ketika reses?

Peluang suara? Target pembodohan? Senjata kampanye? Stempel orasi? Pengerahan massa? Batu loncatan? Jalan karir? Sumber finansial?

Sekarang apa yang terlintas di benak anda ketika bicara wakil rakyat dan aparat pemerintahan??

03 October 2008

Rindu Malang

Abu Semeru yang tercurah dari langit. Debu yang turun melayang lemah, hampa dan ragu namun merebak di sudut-sudut kota.

Teman-teman yang tercerai berai mengepak sayap sendiri-sendiri menuju mimpi masing-masing. Gang-gang. Rumah-rumah.

Warung-warung malam.

Geliat hidup.

Manusia yang terpanggang jalanan yang panas dan terjerang mentari yang terik. Keringat yang mengalirr menderas tak henti bagai sungai Kali Brantas yang membelah Malang.

Bangga, sedih, kecewa, adalah Malang bagiku.

Tempat aku berjalan setapak demi setapak dalam perjalanan menjadi diri sendiri. Tempat aku sering terjatuh dan mencoba terus untuk bisa memungut pelajaran darinya.

Mengingat semua hari dan kenangan yang pernah terlalui bersama. Futsal. Berkendara malam-malam. Kampus dan komsat tempat kami tertatih-tatih belajar menerima tanggungjawab bersama, segala salah paham yang pernah mewarnai, segala kekesalan dan pengampunan yang pernah mengambil tempat dalam hidup kami adalah pelajaran seribu SKS (Sistem Kredit Semester) bagiku.

Jalan MT Haryono. Gajayana. Sumbersari. Veteran. Kerto-kerto. Toko buku. Perempatan-perempatan. Berdenyut, meruas di jalan nadiku.

Segala harap, segala rindu, segala kecewa, segala sedih, segala cinta, berdetak terkecap dalam hati.

Dan ketika senja mulai pergi hari ini di Sukabumi, entah cemas entah harap, yang membuatku teringat tentang Malang.

Tapi yang pasti aku akan kembali ke Malang.

Karena kerja belum selesai. Dan janji belum tunai.

Buat Catur, Toto, Danny, Fajar.

Yang lainnya ingin saya sebut dalam hati.

______________________________________

Kenapa ?? disaat-saat seperti ini aku teringat terus sesuatu... apa ya?? Saat berkunjung ke handai taulan. Saat ngerjakan pemetaan fishing ground ikan tuna. Saat ngitungin statistik produksi perikanan Pelabuhanratu. Saat leyeh-leyeh, saat menyusuri jalan, terus teringat aku sesuatu. Seingatku dulu aku pernah seperti ini. Pas pertama-pertama liburan kuliah dan meninggalkan Malang.

Teman-teman yang tercerai berai mengepak sayap sendiri-sendiri menuju mimpi masing-masing. Gang-gang. Rumah-rumah.

Warung-warung malam.

Geliat hidup.

Manusia yang terpanggang jalanan yang panas dan terjerang mentari yang terik. Keringat yang mengalirr menderas tak henti bagai sungai Kali Brantas yang membelah Malang.

Bangga, sedih, kecewa, adalah Malang bagiku.

Tempat aku berjalan setapak demi setapak dalam perjalanan menjadi diri sendiri. Tempat aku sering terjatuh dan mencoba terus untuk bisa memungut pelajaran darinya.

Mengingat semua hari dan kenangan yang pernah terlalui bersama. Futsal. Berkendara malam-malam. Kampus dan komsat tempat kami tertatih-tatih belajar menerima tanggungjawab bersama, segala salah paham yang pernah mewarnai, segala kekesalan dan pengampunan yang pernah mengambil tempat dalam hidup kami adalah pelajaran seribu SKS (Sistem Kredit Semester) bagiku.

Jalan MT Haryono. Gajayana. Sumbersari. Veteran. Kerto-kerto. Toko buku. Perempatan-perempatan. Berdenyut, meruas di jalan nadiku.

Segala harap, segala rindu, segala kecewa, segala sedih, segala cinta, berdetak terkecap dalam hati.

Dan ketika senja mulai pergi hari ini di Sukabumi, entah cemas entah harap, yang membuatku teringat tentang Malang.

Tapi yang pasti aku akan kembali ke Malang.

Karena kerja belum selesai. Dan janji belum tunai.

Buat Catur, Toto, Danny, Fajar.

Yang lainnya ingin saya sebut dalam hati.

______________________________________

Kenapa ?? disaat-saat seperti ini aku teringat terus sesuatu... apa ya?? Saat berkunjung ke handai taulan. Saat ngerjakan pemetaan fishing ground ikan tuna. Saat ngitungin statistik produksi perikanan Pelabuhanratu. Saat leyeh-leyeh, saat menyusuri jalan, terus teringat aku sesuatu. Seingatku dulu aku pernah seperti ini. Pas pertama-pertama liburan kuliah dan meninggalkan Malang.

buat Suaidi

Postingan ini sebenarnya tak bertanggal hari ini. Tapi karena seminggu kemarin disibukkan dengan persiapan mudik dan mudik serta harus kerja extra, jadi seminggu kemarin bener-bener gak sempet posting apapun. Maka terposting-lah hari ini.

Hari ini sobatku ulang tahun. Suaidi Bakhtiar, 24 Tahun sekarang. Pertama kali mengenalnya sekitar tahun 2005-an. Kami cukup dekat karena kami pernah tinggal bareng satu kontrakan, Jl Gajayana no 577 b, di belakang Sardo..pernah ngerjain ini itu bareng-bareng...pernah cerita tentang petualangan bersama...

Kalem. lumayan tinggi dan besar. Lahir di Banyuwangi. Pemeluk teguh. Aktor mumpuni. Humoris. Orator ulung. Cerdas dan cermat. Pecinta buku, yang koleksi bukunya bertumpuk di lemarinya. Cita-citanya ingin punya ponpes (kalau ga berubah).

Bisa diajak bicara tentang banyak hal. Hampir semuanya... dari Agama ke sejarah ke pendidikan ke buku ke kuliner ke internet ke blog ke musik ke teater ke budaya ke kebudayaan ke film ke Indonesia ke keIndonesiaan ke perang ke manusia ke kemanusiaan ke berenang ke organisasi ke mimpi ke puisi ke cinta ke mana-mana lah... Siap dengerin unek-unek yang ga berujung. Dialah salah satu teman yang paling asyik kalau diajak diskusi, terbuka akan pendapat yang segimanapun berbedanya. Sabar dan pinter mainin ‘kartu’ nya dalam adu pendapat, tapi tetep ga kekeh dan nggak ada pretensi untuk merasa paling bener dan paling tahu apalagi sampai memonopoli kebenaran.

Tak menggurui saat memberikan arahan.

Walau kami sama-sama pecinta buku dan seni tapi kami memiliki ketertarikan dan minat yang berbeda di dua hal tersebut. Ia suka buku agama sedang saya seneng banget sama novel dan sastra. Ia suka teater dan entreupneeur saya lebih seneng (belajar) menulis dan sepak bola. Makanya, ketika saya bangga2nya karena telah hatamin buku Musashi dan Taiko-nya Eiji Yosikawa yang setebel bantal, Ia sama sekali tak terkesan. Ia lebih menghargai buku yang (walaupun tipis namun) dapat mendekatkan pembacanya kepada Allah.

Namun pada akhirnya ada juga buku yang sama-sama kami senangi : buku-bukunya Anis Matta. Tema-tema tulisan di buku-bukunya (PM A21, MPI, DGKN, Mendem, Serial Cintanya yang waktu itu masih digarap di Majalah tarbawi), sering menjadi topik pembicaraan kami di sepanjang hari bahkan mungkin terbawa disepanjang minggu. Mungkin karena kesukaan itu pula telah merubah langgam kami bicara, kerangka kami berpikir dan mungkin tercetak dalam bagaimana cara kami menulis. Entahlah.

Salah satu yang teringat lekat dalam benak tentang Mas yang satu ini adalah gaya kepememimpinannya. Salah satu gaya khas-nya memimpin teingat jika kami di komisariat UB berada dalam situasi genting dengan masalah bejibun tak tertangani.

Ia nggak banyak menyerahkan persoalan ke floor. Sebaliknya, ia datang dengan solusi jadi, dan solusi jadi itulah yang kemudian di floor kan dengan argumen sekeras baja. Bukan karena logika argumennya, tapi lebih pada cara mengemukakan argumennya itu. Seperti adigium : the medium is the message. Jadi kalau mediumnya rigid, ya orang kemudian menangkap message argumennya sebagai sesuatu yang rigid.

Beda banget sama saya. Saya ini sok-sok an demokratis dan egaliter. Biasa memulai sesuatu dari masalah. Me-list masalah, lalu, siapa yang punya solusi silahkan bicara, pengennya kelihatan demokratis gitu. Meski kalau dipikir-pikir lagi, goblok juga ngelempar masalah ke orang-orang yang tiap harinya diajar mengunyah masalah. Seperti ngelempar irisan daging ke kawanan srigala... pada berebut daging yang cuma sekerat. Ribut, riuh bukan main. Cakar sana gigit sini. Injak sana dorong sini. Daging hancur terbagi banyak. Tak ada yang benar puas.. Malah tersisa goresan-goresan luka terkena cakar dan taring. Bodoh.

Tapi, dari semua itu, yang bikin lebih kami deket satu sama lain –yang ga tahu kenapa- adalah kami terbuka satu sama lain. Nggak ada perasaan yang di kubur saat ngomong dengannya. Kalau ada sesuatu yang aku nggak suka dengan apa yang ia perbuat atau lakuin, aku akan ngomong. Di depan nya langsung, juga sebaliknya (semoga..).

Keterbukaan ini yang mungkin bikin kami deket. Dan dari semua itu, yang pasti, dari beliau ini saya belajar tentang sahabat. Bahwa menjadi seorang sahabat bukan cuma mengusahakan kenyamanan semata, namun juga saling mengingatkan akan panggilan Yang Maha .. biarpun itu mungkin berarti membawa sang sahabat ke situasi yang tak menyenangkan.

Mungkin lebih. Mungkin saya menginginkan lebih. Atau mungkin tidak sama sekali.

Selebihnya tak aku sampaikan.

Mungkin malah ada baiknya beberapa hal-hal tak terkatakan.

Ya...Hari ini ia ulang tahun, walau masih sama-sama di Malang, kami sudah jarang bertatap muka..

Tak ada yang bisa saya berikan di hari ulang tahunnya. Hanya do’a : semoga Allah terus merestui dan memudahkan setiap langkahnya. Selamanya.

Semoga terang pengertian dan pemahaman yang dari-Nya saja yang menjadi lentera kita membangun satu dua persahabatan dalam hidup yang sebentar ini.

Anda ingin lebih kenal beliau, saya saranin untuk langsung saja kunjungi blognya, di jamin deh ga rugi. Kalau pas kesana ditanya. Bilang saja disuruh Bambang tris gituhhh...

Karena momennya juga pas.

Saya ucapin juga :

Minal Aidin wal fa izin.

Taqobbalallahu minna wa minkum. Taqobbalyaa kariim.

Buat semuanya yang sering ngunjungin, iseng atau nyasar ke Blog ini.

Hari ini sobatku ulang tahun. Suaidi Bakhtiar, 24 Tahun sekarang. Pertama kali mengenalnya sekitar tahun 2005-an. Kami cukup dekat karena kami pernah tinggal bareng satu kontrakan, Jl Gajayana no 577 b, di belakang Sardo..pernah ngerjain ini itu bareng-bareng...pernah cerita tentang petualangan bersama...

Kalem. lumayan tinggi dan besar. Lahir di Banyuwangi. Pemeluk teguh. Aktor mumpuni. Humoris. Orator ulung. Cerdas dan cermat. Pecinta buku, yang koleksi bukunya bertumpuk di lemarinya. Cita-citanya ingin punya ponpes (kalau ga berubah).

Bisa diajak bicara tentang banyak hal. Hampir semuanya... dari Agama ke sejarah ke pendidikan ke buku ke kuliner ke internet ke blog ke musik ke teater ke budaya ke kebudayaan ke film ke Indonesia ke keIndonesiaan ke perang ke manusia ke kemanusiaan ke berenang ke organisasi ke mimpi ke puisi ke cinta ke mana-mana lah... Siap dengerin unek-unek yang ga berujung. Dialah salah satu teman yang paling asyik kalau diajak diskusi, terbuka akan pendapat yang segimanapun berbedanya. Sabar dan pinter mainin ‘kartu’ nya dalam adu pendapat, tapi tetep ga kekeh dan nggak ada pretensi untuk merasa paling bener dan paling tahu apalagi sampai memonopoli kebenaran.

Tak menggurui saat memberikan arahan.

Walau kami sama-sama pecinta buku dan seni tapi kami memiliki ketertarikan dan minat yang berbeda di dua hal tersebut. Ia suka buku agama sedang saya seneng banget sama novel dan sastra. Ia suka teater dan entreupneeur saya lebih seneng (belajar) menulis dan sepak bola. Makanya, ketika saya bangga2nya karena telah hatamin buku Musashi dan Taiko-nya Eiji Yosikawa yang setebel bantal, Ia sama sekali tak terkesan. Ia lebih menghargai buku yang (walaupun tipis namun) dapat mendekatkan pembacanya kepada Allah.

Namun pada akhirnya ada juga buku yang sama-sama kami senangi : buku-bukunya Anis Matta. Tema-tema tulisan di buku-bukunya (PM A21, MPI, DGKN, Mendem, Serial Cintanya yang waktu itu masih digarap di Majalah tarbawi), sering menjadi topik pembicaraan kami di sepanjang hari bahkan mungkin terbawa disepanjang minggu. Mungkin karena kesukaan itu pula telah merubah langgam kami bicara, kerangka kami berpikir dan mungkin tercetak dalam bagaimana cara kami menulis. Entahlah.

Salah satu yang teringat lekat dalam benak tentang Mas yang satu ini adalah gaya kepememimpinannya. Salah satu gaya khas-nya memimpin teingat jika kami di komisariat UB berada dalam situasi genting dengan masalah bejibun tak tertangani.

Ia nggak banyak menyerahkan persoalan ke floor. Sebaliknya, ia datang dengan solusi jadi, dan solusi jadi itulah yang kemudian di floor kan dengan argumen sekeras baja. Bukan karena logika argumennya, tapi lebih pada cara mengemukakan argumennya itu. Seperti adigium : the medium is the message. Jadi kalau mediumnya rigid, ya orang kemudian menangkap message argumennya sebagai sesuatu yang rigid.

Beda banget sama saya. Saya ini sok-sok an demokratis dan egaliter. Biasa memulai sesuatu dari masalah. Me-list masalah, lalu, siapa yang punya solusi silahkan bicara, pengennya kelihatan demokratis gitu. Meski kalau dipikir-pikir lagi, goblok juga ngelempar masalah ke orang-orang yang tiap harinya diajar mengunyah masalah. Seperti ngelempar irisan daging ke kawanan srigala... pada berebut daging yang cuma sekerat. Ribut, riuh bukan main. Cakar sana gigit sini. Injak sana dorong sini. Daging hancur terbagi banyak. Tak ada yang benar puas.. Malah tersisa goresan-goresan luka terkena cakar dan taring. Bodoh.

Tapi, dari semua itu, yang bikin lebih kami deket satu sama lain –yang ga tahu kenapa- adalah kami terbuka satu sama lain. Nggak ada perasaan yang di kubur saat ngomong dengannya. Kalau ada sesuatu yang aku nggak suka dengan apa yang ia perbuat atau lakuin, aku akan ngomong. Di depan nya langsung, juga sebaliknya (semoga..).

Keterbukaan ini yang mungkin bikin kami deket. Dan dari semua itu, yang pasti, dari beliau ini saya belajar tentang sahabat. Bahwa menjadi seorang sahabat bukan cuma mengusahakan kenyamanan semata, namun juga saling mengingatkan akan panggilan Yang Maha .. biarpun itu mungkin berarti membawa sang sahabat ke situasi yang tak menyenangkan.

Mungkin lebih. Mungkin saya menginginkan lebih. Atau mungkin tidak sama sekali.

Selebihnya tak aku sampaikan.

Mungkin malah ada baiknya beberapa hal-hal tak terkatakan.

Ya...Hari ini ia ulang tahun, walau masih sama-sama di Malang, kami sudah jarang bertatap muka..

Tak ada yang bisa saya berikan di hari ulang tahunnya. Hanya do’a : semoga Allah terus merestui dan memudahkan setiap langkahnya. Selamanya.

Semoga terang pengertian dan pemahaman yang dari-Nya saja yang menjadi lentera kita membangun satu dua persahabatan dalam hidup yang sebentar ini.

Anda ingin lebih kenal beliau, saya saranin untuk langsung saja kunjungi blognya, di jamin deh ga rugi. Kalau pas kesana ditanya. Bilang saja disuruh Bambang tris gituhhh...

Karena momennya juga pas.

Saya ucapin juga :

Minal Aidin wal fa izin.

Taqobbalallahu minna wa minkum. Taqobbalyaa kariim.

Buat semuanya yang sering ngunjungin, iseng atau nyasar ke Blog ini.

23 September 2008

suatu saat...

Suatu saat tiba aku di suatu momen. Ketika langkah kaki melenggang. Kepala mendongak. Saat berdiri tegak di bukit hidup dan menatap remeh lembah-lembah takdir. Menyombongkan diri. Seakan nasib berada di genggaman tangan. Seakan segala penjuru angin terkuasai. Berasyik masyuk dengan segala air, dan bermain dengan segala angin.

Sampai suatu kali. Akhirnya terhempas aku ke karang terjal. Tersungkur. Patah. Robek. Putus. Menemukan diri ternyata tak lebih berdaya daripada buih diamuk badai. Berkumpul untuk kembali hancur. Dan kembali hancur.

Melihat segala pedih dosa dan akhirnya menyeret diri kembali ke altar pengampunan.

Menangis lemah dihadapNya. Sadari betapa manusia dalam diriku tak lebih dari seorang pengecut. Pendosa. Yang kembali tersungkur di kaki-Nya, memohon ampunan-Nya, saat diri sudah terantuk batu cadas. tak berbentuk.

Selalu. Selalu. Dan selalu. Dan selalu begitu.

aku menghampiriNya saat diri telah remuk. Tinggal sisa.

Namun tak bosan Ia mengampuni. Memaafkan kembali hambaNya.

Ia beri kembali aku bentuk. Kesadaran. Penglihatan. Ia kuatkan kembali kakiku. Ia kumpulkan aku.. beri cahaya. Segarkan aku kembali. Sampai aku bisa berjalan dan siap khianati Ia lagi....

Maka akupun berjalan lagi dengan kepala lebih mendongak. Lebih sombong.

Sampai kembali terhempas aku lebih keras. Lebih sakit. Lebih patah. Lebih hancur..

Ah, betapa bodoh...

betapa bodoh.

Ya Allah berkati aku.

Di setiap titik dalam belajar menjadi diri sendiri.

Sampai suatu kali. Akhirnya terhempas aku ke karang terjal. Tersungkur. Patah. Robek. Putus. Menemukan diri ternyata tak lebih berdaya daripada buih diamuk badai. Berkumpul untuk kembali hancur. Dan kembali hancur.

Melihat segala pedih dosa dan akhirnya menyeret diri kembali ke altar pengampunan.

Menangis lemah dihadapNya. Sadari betapa manusia dalam diriku tak lebih dari seorang pengecut. Pendosa. Yang kembali tersungkur di kaki-Nya, memohon ampunan-Nya, saat diri sudah terantuk batu cadas. tak berbentuk.

Selalu. Selalu. Dan selalu. Dan selalu begitu.

aku menghampiriNya saat diri telah remuk. Tinggal sisa.

Namun tak bosan Ia mengampuni. Memaafkan kembali hambaNya.

Ia beri kembali aku bentuk. Kesadaran. Penglihatan. Ia kuatkan kembali kakiku. Ia kumpulkan aku.. beri cahaya. Segarkan aku kembali. Sampai aku bisa berjalan dan siap khianati Ia lagi....

Maka akupun berjalan lagi dengan kepala lebih mendongak. Lebih sombong.

Sampai kembali terhempas aku lebih keras. Lebih sakit. Lebih patah. Lebih hancur..

Ah, betapa bodoh...

betapa bodoh.

Ya Allah berkati aku.

Di setiap titik dalam belajar menjadi diri sendiri.

17 September 2008

Tolong saya.....

tolongg saya....

tergagap...terbata..terisak...tersedak...mereka pagi itu, di depan pintu seseorang yang dapat memberi uang untuk sesuap nasi.

tolonnng saya, Pak..

terdesak...terperangkap...mereka pagi itu, di tengah lautan manusia yang berebut uang untuk sepiring makanan.

tolong saya, Bu...

terinjak...tergilas...terkapar...tergeletak mereka siang itu, di bawah terik, diantara debu dan kulit, di genangan keringat dan air mata.

dan kitapun dapat membaca bahwa anggota negeri ini ternyata masih sangat jauh dari sejahtera.

di tengah terbolak-baliknya sendi kehidupan, di tengah nyeri akan ketidakmampuan kita untuk dapat bersama mengelola sebuah kehidupan yang layak bagi sesama.

semoga kita belum jatuh lebih rendah dari manusia.

janji perbaikan semoga tidak berhenti sampai di makam duapuluh satu korban tragedi pasuruan, tapi berjangkit disetiap kita yang mendengarnya, untuk kembali menata sebuah perikehidupan untuk semua. untuk kembali belajar tentang manusia dan kemanusiaan.

::teriring belasungkawa::

bukan karena miskin kau terinjak

bukan karena fakir kau terkapar

tapi di pundak-pundak ini

tak terbeban sakit dan dukamu

tergagap...terbata..terisak...tersedak...mereka pagi itu, di depan pintu seseorang yang dapat memberi uang untuk sesuap nasi.

tolonnng saya, Pak..

terdesak...terperangkap...mereka pagi itu, di tengah lautan manusia yang berebut uang untuk sepiring makanan.

tolong saya, Bu...

terinjak...tergilas...terkapar...tergeletak mereka siang itu, di bawah terik, diantara debu dan kulit, di genangan keringat dan air mata.

dan kitapun dapat membaca bahwa anggota negeri ini ternyata masih sangat jauh dari sejahtera.

di tengah terbolak-baliknya sendi kehidupan, di tengah nyeri akan ketidakmampuan kita untuk dapat bersama mengelola sebuah kehidupan yang layak bagi sesama.

semoga kita belum jatuh lebih rendah dari manusia.

janji perbaikan semoga tidak berhenti sampai di makam duapuluh satu korban tragedi pasuruan, tapi berjangkit disetiap kita yang mendengarnya, untuk kembali menata sebuah perikehidupan untuk semua. untuk kembali belajar tentang manusia dan kemanusiaan.

::teriring belasungkawa::

bukan karena miskin kau terinjak

bukan karena fakir kau terkapar

tapi di pundak-pundak ini

tak terbeban sakit dan dukamu

14 September 2008

Bicara tentang kritik

Kritik memang dibutuhkan dimanapun kita berada untuk meningkatkan kualitas kehidupan.. Tanpa kritik dalam ilmu pengetahuan, kita tak tahu lagi mengapa seorang ilmuwan banyak dipuja-puja sekalipun hasil penelitiannya tidak ada. Tanpa kritik seorang selebriti tiba-tiba menjadi intelektual tanpa kerja apapun yang ada artinya secara intelektual. Tanpa kritik kita juga tidak tahu apa keberhasilan seorang politikus.

Banyak orang bicara tentang kritik yang membangun dan kritik yang destruktif. Padahal kritik yang membangun dan meruntuhkan adalah sebuah pilihan. Kritik akan membangun jika hanya mungkin bila kita bersedia menjadikannya bahan bangunan dan tidak menganggapnya racun dalam makanan.

Tidak ada kritik yang dengan sendirinya membangun sama seperti tidak ada kritik yang dengan sendirinya menghancurkan.

Kritik ibarat hidangan di atas meja. Yang menelannya akan kenyang dan yang menghindarinya akan terus-menerus mengutuk kelaparan.

Etika mengkritik...

Jangan sampai dilupakan, semangat mengkritik adalah semangat mempelajari dengan sungguh-sungguh, mencintai dan kemudian menyatakan bahwa apa yang dicintai itu bisa lebih baik apabila beberapa syarat lain dipenuhi.

Dan hal tersebut yang sering dilupakan oleh para peng-kritik jalanan -seperti saya contohnya-. intropeksi diri sendiri itu yang sering dilupakan pengkiritik otodidak (lha mau kritik ae moso mesti sinao... salah satu kelebihan manusia kan dapat otodidak dalm hal seperti ni: mengkritik hehe..) Apa sebabnya, saya sendiri tidak tahu. Entah atas prasangka pribadi yang menumpuk atau yah...saya ga tahu... (kalau saya tulis berarti saya tau dong).

Bolehkah kita mengkritik orang lain? Atau apa saja…?

Tentu saja boleh, sangat-sangat boleh. Asal saja kita bersedia bahwa dalam melakukannya kita juga akan mengkrtik diri sendiri. Dan bersedia memperbaiki bila ternyata kita juga bagian dari sasaran kritik... bukan hanya berharap jawaban perbaikan dari hal yang dikritisi. Walaupun harapan terbesar peng-kritik adalah jawaban perbaikan .

Kalau kata Samuel Mulya, pengasuh kolom Parodi di Kompas, edisi Muna (klo ga salah), hariii gini ngelepas rumah di Menteng… beraaattt….. mbooo!!

:: Dari yang suka ngritik tapi malesss banget intropeksi saat mengkritik. tuambbah maless klo kena kritik::

lha kalo sampeyan di kritik gimana???

Banyak orang bicara tentang kritik yang membangun dan kritik yang destruktif. Padahal kritik yang membangun dan meruntuhkan adalah sebuah pilihan. Kritik akan membangun jika hanya mungkin bila kita bersedia menjadikannya bahan bangunan dan tidak menganggapnya racun dalam makanan.

Tidak ada kritik yang dengan sendirinya membangun sama seperti tidak ada kritik yang dengan sendirinya menghancurkan.

Kritik ibarat hidangan di atas meja. Yang menelannya akan kenyang dan yang menghindarinya akan terus-menerus mengutuk kelaparan.

Etika mengkritik...

Jangan sampai dilupakan, semangat mengkritik adalah semangat mempelajari dengan sungguh-sungguh, mencintai dan kemudian menyatakan bahwa apa yang dicintai itu bisa lebih baik apabila beberapa syarat lain dipenuhi.

Dan hal tersebut yang sering dilupakan oleh para peng-kritik jalanan -seperti saya contohnya-. intropeksi diri sendiri itu yang sering dilupakan pengkiritik otodidak (lha mau kritik ae moso mesti sinao... salah satu kelebihan manusia kan dapat otodidak dalm hal seperti ni: mengkritik hehe..) Apa sebabnya, saya sendiri tidak tahu. Entah atas prasangka pribadi yang menumpuk atau yah...saya ga tahu... (kalau saya tulis berarti saya tau dong).

Bolehkah kita mengkritik orang lain? Atau apa saja…?

Tentu saja boleh, sangat-sangat boleh. Asal saja kita bersedia bahwa dalam melakukannya kita juga akan mengkrtik diri sendiri. Dan bersedia memperbaiki bila ternyata kita juga bagian dari sasaran kritik... bukan hanya berharap jawaban perbaikan dari hal yang dikritisi. Walaupun harapan terbesar peng-kritik adalah jawaban perbaikan .

Kalau kata Samuel Mulya, pengasuh kolom Parodi di Kompas, edisi Muna (klo ga salah), hariii gini ngelepas rumah di Menteng… beraaattt….. mbooo!!

:: Dari yang suka ngritik tapi malesss banget intropeksi saat mengkritik. tuambbah maless klo kena kritik::

lha kalo sampeyan di kritik gimana???

06 September 2008

kata-kata yang kau susun rapi

26 August 2008